在三国志战略版中,上洛作为连接江汉与关中的战略要冲,既是资源州的核心关卡,也是霸业争夺的必争之地。其八级关卡的属性决定了防守难度极高,但若能通过合理布局将此处转化为铜墙铁壁,往往能成为扭转战局的关键。防守上洛的本质在于对信息、资源、空间的三维掌控,需要从战略预判到战术执行形成完整闭环,既要化解敌方攻势,也要为后续反攻埋下伏笔。

守城方需优先构建地形防御体系,上洛周边的河流、山脉等地形要素是天然的屏障。例如在河道拐弯处布置箭塔群,利用水流减缓敌军行进速度,同时在隘口设置拒马与陷阱形成多重阻滞带。城防建设方面,建议将城墙划分为三段式防御:外层布置投石车进行远程压制,中层部署弩兵实施火力覆盖,内层保留精锐骑兵作为机动部队。器械配置需遵循三三制原则,即每段防线保持30%攻击器械、30%防御工事、40%兵力储备,避免单一兵种被克制导致防线崩溃。

情报网络构建是防御的灵魂。通过每小时轮换的侦查小队对半径五十格区域进行扇形扫描,重点标记敌方主力集结地、器械运输路线及资源采集点。建议组建由轻骑兵与影卫组成的双轨侦查体系,前者负责常规区域巡查,后者潜入敌后监控关键武将动向。当发现敌方集结超过三支满编部队时,应立即启动橙色预警,此时可通过虚粮诱敌策略——在假营地堆积粮草模型吸引敌方分兵,配合主力实施围点打援。

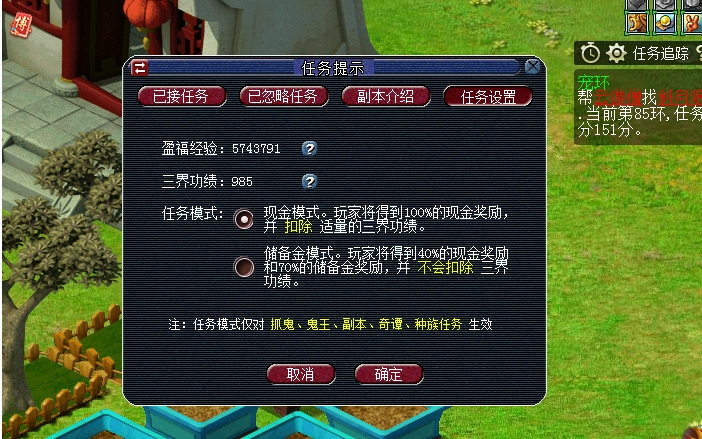

资源调配需建立动态平衡模型。守城期间每小时消耗量约为木材8000、铁矿6000、粮草1.2万,建议在防线后方设置三个环形资源圈:内圈为即时补给站,存放两小时消耗量;中圈配置流动运输队,保持八小时战备储量;外圈设立隐蔽粮仓,存储三日应急物资。特别要注意石料与策书的储备比例,城防修复与战术技能释放存在资源竞争,可通过提前建造策书工坊将策书转化效率提升40%。

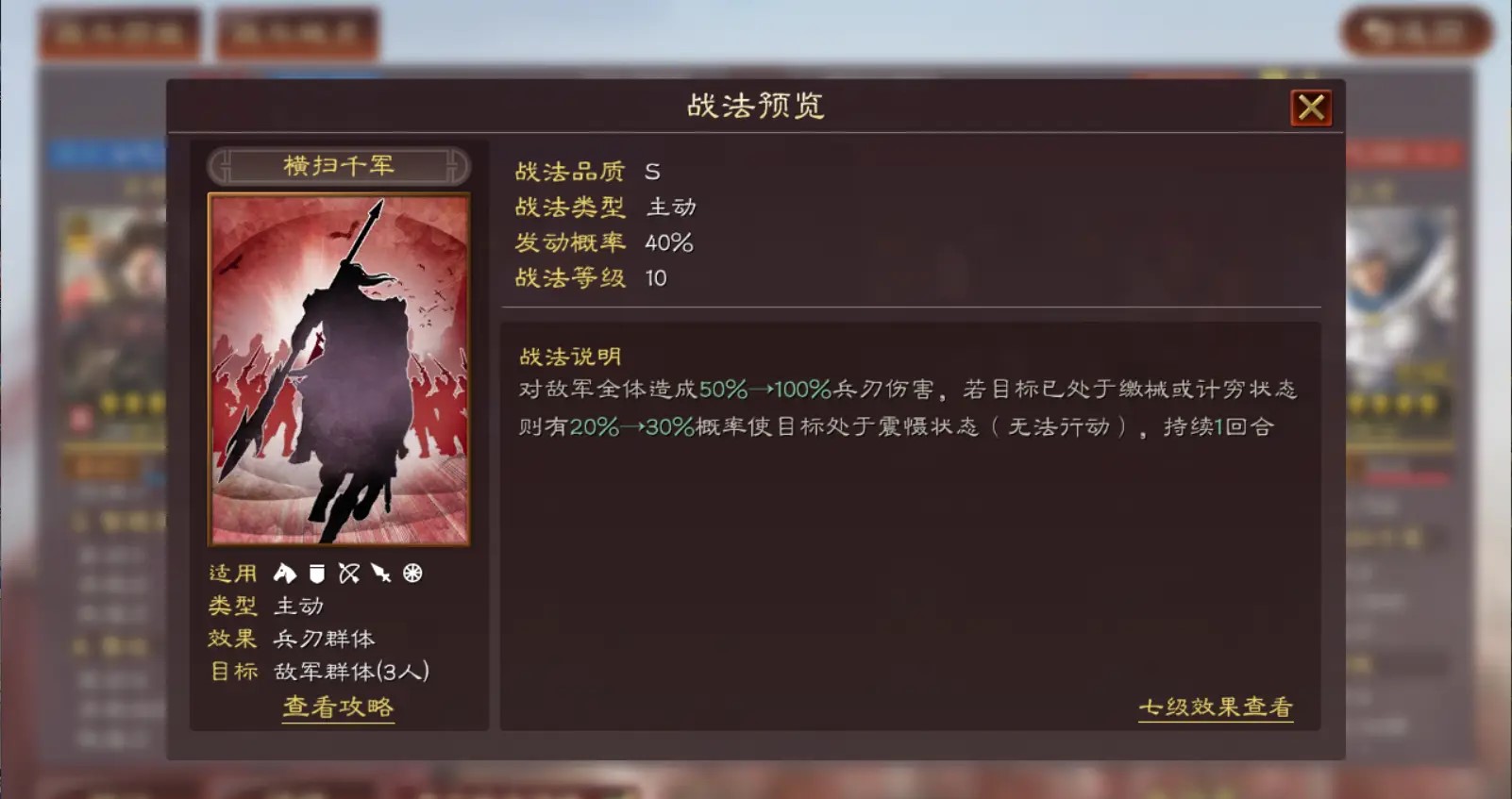

战术层面应采取弹性防御策略。当敌军发起第一波攻势时,故意露出侧翼破绽诱使敌方深入,待其先锋部队越过护城河后,立即启动预先埋设的火油陷阱形成隔离带,此时埋伏在瓮城的两支轻骑兵快速穿插分割敌军。针对敌方高战力武将,可采用疲敌战术:用三队等级40的B级器械轮番骚扰,消耗其体力值与技能次数,待其状态下降至70%时,派出主力队进行收割。夜间防御时可利用视野差实施灯笼疑兵,在城墙外悬挂大量火把制造部队调动的假象,迫使敌方推迟进攻节奏。

兵力部署需遵循三线轮换机制。将守军分为三批次:一线部队由高统御值武将带领驻守城墙,配备藤甲兵与陷阵营提升生存能力;二线预备队隐藏在城内民居区,随时填补防线缺口;三线机动部队配置在西郊树林,既能快速支援城墙,也可截击试图绕后的敌军。重点保护器械指挥官,为其配备方圆阵与暂避其锋战法,确保投石车、床弩等攻城武器的持续输出。当遭遇敌方人海战术时,可启动烽火台联动机制,点燃预设的十二处烽火台召唤盟友支援,每处烽火可缩短援军抵达时间15分钟。

联盟协同是防御体系的核心支柱。建议与友盟建立三共机制:共享视野情报、共建防御工事、共担资源消耗。在关隘两侧设置盟友迁城区,形成纵深达二十格的卫星城防御带,每个卫星城配置两队驻防兵与一队工程队。当主力联盟成员触发闭城时,相邻盟友应自动接管其防区,通过预设的指挥链实现无缝衔接。关键时刻可启动上洛守护盟约,所有参与防守成员获得12小时攻击加成与伤兵恢复加速,形成战略威慑。

动态调整能力决定防御上限。每两小时召开线上军议会,根据战况更新防御优先级:当敌方器械占比超过40%时,派出奇袭队破坏其工程营;若敌方采用车轮战消耗策略,则开启资源保护模式,将50%兵力转为屯田状态维持持久战。建议制作防御效能热力图,实时显示各段城墙的耐久值、驻军士气、器械完整度等数据,对泛红区域实施定向增援。当遭遇大规模夜袭时,可启动应急方案:点燃预备的火船顺流而下扰乱敌方阵型,同时打开水闸制造人工沼泽区迟滞敌军。

长期守备需建立可持续发展模式。在战事间隙组织城防革新工程,研发霹雳车升级组件提升20%溅射范围,改造城门铰链系统缩短50%开闭时间。文化层面开展上洛会盟活动,每日举办防守演习提升成员协同度,通过军功积分兑换专属防御套装。外交上推行关隘通行税制度,对非敌对势力收取资源过路费,既增加收入又降低多线作战风险。最终形成以战养战的良性循环,使上洛从战略负担转化为区域霸权支点。